| 【日時】平成19年4月14日(土)JMRA主催 |

―「江戸時代から街道と舟運で栄えた商都市」/とちぎ―

「蔵の街とちぎ」のはじまり

栃木は、小江戸として川越、佐原と並び栄えてきた町で、数多くの蔵が残されています。東京から約100㌔北にある、江戸時代の雰囲気を残す町「蔵の街とちぎ」の初春を散策してきました。「蔵の街」とちぎは、元々、例弊使街道と巴波川の舟運という交通の要で栄えてきた街です。「蔵」が多くあるということはそこに入れておく物資や資金があったということにもなります。北関東有数の商都として栄え、現在も町に400棟近くの「蔵」が残っているといいます。家康の霊柩が日光へ改葬され、朝廷からの例弊使の使う道が街道となり、栃木は宿場となり発展してきました。もう一つが、江戸との交易で「巴波川」が栄えたことです。江戸からの日光向けの荷や塩、栃木からは用材や農産物が運ばれたのです。その豪商達の白壁土蔵が「巴波川」両沿いに建ち、栄華の歴史が栃木市の「蔵の街並み」として残されたのです。「とちぎ蔵の街観光館」は栃木駅から約10分のところにありますが、ここで資料をもらい、出かける散策コースがお勧めです。

取材 JMRA「日本民家再生リサイクル協会会員 ㈱アップル

大竹清彦

江戸⇔日光間の例弊使の使った道 黒漆喰の蔵 白漆喰壁の蔵

商家の蔵を再生した街中

大正煉瓦建築

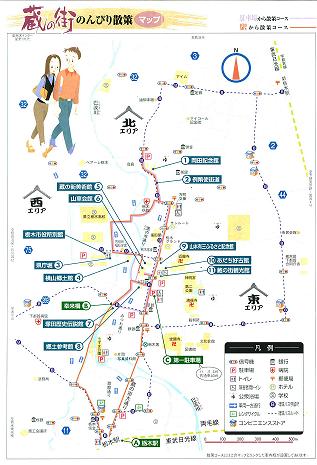

地図は「とちぎ蔵の街観光館」など随所で。

近代建築夜明けの建築物 栃木病院(大正時代)

うずま川に沿う歴史の扉「豪商の蔵」の歴史とロマンを楽しむ

− 代官屋敷・岡田記念館/豪商・塚田歴史伝説館など

−

岡田家は現当主岡田嘉右衛門をもって26代目の栃木市屈指の旧家です。古くは武士で、江戸慶長の頃、士豪として栃木に移住。荒地を開拓し、日光例弊使街道の開設とともに明主役となりました。屋敷内に13村の陣屋を設け代官職も代行し地域発展に大きく貢献しました。うずま川の舟運や街道の往還を通し文人、墨客と特別な親交があり芸術面の発展にも寄与しました。

有形登録文化財・翁島(別荘)明治時代の22代目岡田孝一築。匠が技を競い雅趣に富み銘木ぞろいで出来ている。

塚田家は江戸時代後期に木材回漕問屋を営み、当時うずま川〜利根川〜江戸川〜江戸深川の木場まで3日3晩かけ運搬しました。うずま川に並ぶ8つの白壁土蔵は群泳する「鯉の街、蔵の街」の代表的な風景となっています。館内には家宝、からくり人形、古代名木の逸品が保存されています。奥の数寄屋造りの離れ、庭園が静かな佇まいを見せています。

鯉幟がうずま川を泳ぐ 白壁の蔵が美しい塚田家 庭園入口の水琴窟

塚田歴史伝説館の資料&写真集

その他の観光施設 あだち好古館 郷土参考館

山本有三ふるさと記念館 とちぎ蔵の街美術館

「エコの先端をいく文化を取り戻す」ビンテージリフォーム

「エコの先端をいく文化を取り戻す」ビンテージリフォーム

江戸時代から、木材を再利用するのは当り前の時代でした。これがいつしか捨てる文化に変わってしまった。究極のエコロジーは、そのままの形で出来るだけ長く使うこと。ビンテージリフォームは、そんな私達の考えが詰まったコンセプト・リフォームです!リフォームアップルで強力に推進中!

古材を多用するビンテージリフォームは、高い見識知識を習得した古材施工技術士にご相談下さい。

|

===大切なものを壊さない。使い継ぎ再生させる。===福島県会津から古材を入荷しました。=== |

| 民家再生トップへ戻る |

.jpg)