2011年3月11日、東日本大震災が東北地方を襲いました。

2011年、震度5以上の地震は68回、体に感じる震度1以上の地震は9723回も発生しました。1時間に1回以上の地震が狭い日本の国土に集中しています。首都直下型のマグニチュード7クラスの大地震が2012年以降の4年以内に70%の確率で起こるともいわれ切迫した状況となっています。わたしたちは、自宅に居ながら地震によって家族を亡くす人を無くすこと。建設業者、リフォーム業者から構造技術、耐震診断と補強知識のない事業者を無くす必要があります。

2010年には国の【新成長戦略】が発表され、その中で既存住宅の【耐震化】が取り上げられました。2020年までに『耐震性が不十分な住宅割合を5%に』という目標です。定められた目標値は、1981年の『新耐震』を基準としていて、既存住宅ストックのうち、『約21%に当たる1050万戸が耐震性不十分と言われて』おり、この割合を『5%』まで縮めるというものです。『新耐震』からおよそ30年が経過していますが、今回の目標値はかつてない意気込みのものと言えますが、家を建て替えたり改修したりすることが無理、あるいは関心を持たない層があることも事実です。このテーマが【国民的関心】として高まらない限り、目標は絵に描いた餅となりかねず意外なほど冷めているのもまた事実です。阪神淡路大震災では6402名の死者を生み、その7割以上が家屋の下敷きとなったことで亡くなっていることも事実です。もし耐震化がなされていたら、死者の9割は助かっていたともいわれます。これを繰り返さないためにも【耐震化】は必須であることは言うを待ちません。このテーマを国民運動に高めるにはどうしたらよいのでしょうか?その担い手は誰なのでしょうか?

わたしたちは、地域に存在し、構造がわかり、構造が触れる地域の工務店や設計事務所、構造まで触れる建設業許可のあるリフォーム工事店がこれを担うのが最も相応しいと思っています。【耐震化のテーマ】は日本社会が抱えるアキレス腱でもあります。そして、まじめに取り組むテーマであるとわたしたちは考えております。以下に【阪神淡路大震災】から【東日本大震災】までの大地震に関する記事を掲載いたします。

本日のリアルタイム地震地図(東京大学地震研究所)

①阪神淡路大震災の倒壊家屋(平成7年)

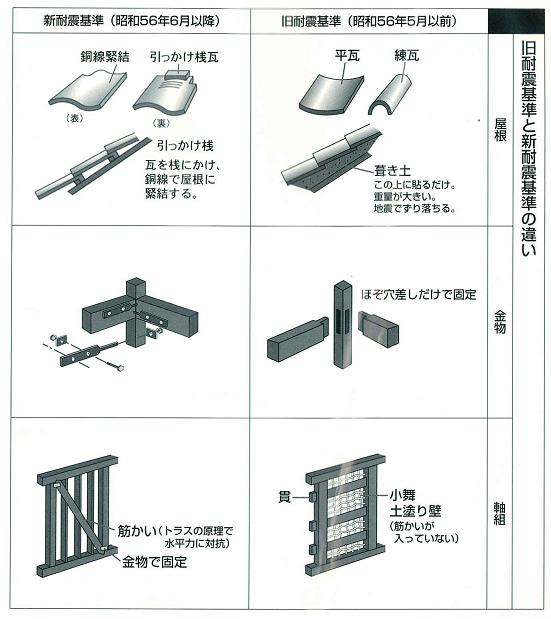

平成7年1月17日05時46分の22秒間。「揺れていたのは、たったの22秒間」その間に2~3回、タテ方向にドーンと突き上げるような大きな力が働きました。「マグニチュード7直下型」の阪神淡路大震災では、死者6402名の尊い命が奪われました。亡くなられた方の73%が、地震発生から14分後の6時までに建物崩壊による「圧迫死」でした。これらの数字は多くの人命が耐震性能の低い建物によって、ごく短時間のうちに奪われたということを表わすものです。震災直後は、救助活動の初動の遅れやその後の対応・対策の不備が批判されましたが、最大の原因は 耐震性にありました。この「14分間の真実」に何を思うのか?下記写真でお判りのように1階部分が押し潰されているのが特徴です。その後の調査で、在来工法の住宅を支える柱の「ほぞ抜け」がその主因と初めて判明しました。その後、「倒壊家屋は今の建築基準法に適合しない古い家が多かった」との報道がなされたため、新築にかかわるビルダー達は法律にしがみついてこぞって得をしました。しかし、10数年経過した今だからこそ、構造を筋交いだけに頼ることなく木造住宅の耐震性について真剣に考える時期ではないでしょうか。また、耐震化は作り手として真摯に取り組むべきことのひとつであり、国が揚げる「耐震化95%」を目指して貢献したいと考えます。さらに震災後に建て替えられ新築住宅よりも、すでに建っている数百万件の既存木造住宅にこそ耐震補強を進めるべきではないかと私たちは考えています。 (応急危険度判定士)

②新潟県中越地震・川口町の被災家屋(平成16年)

「突然ドーンと始まった。電気がいっぺんにバッと切れ何がなんだか分からない。爆弾を落とされたのではと思いました。」谷側の土留め擁壁は全て倒壊し壁は継ぎ目で分離した。内部も壁が崩れ天井はたわみ、住める状態にはない。これから補強を行う予定だがはたしてどうなるのか・・自衛隊の派遣部隊が町の要請を受け破損した危険建物の取壊しを行っているが水道はまだ復旧していない。潰れた建物・住めずに荷物だけ運び出された建物・そのまま残された建物・全く無傷で生活している建物・・・明暗が100メートル200メートルの範囲内に混在している。災害は忘れたころにやってくる。はたして阪神淡路大震災の教訓が生かされてきたのだろうか?

新潟県中越地震・小千谷市の被災地 (応急危険度判定士に聞く)

平成16年10月27日より被害を受けた建物の安全性をチェックする「応急危険度判定士」が県内外から自治体職員と共に派遣されました。「今回の地震は基礎・土台部分がしっかりしているかかが明暗を分けました。」つくば市建築指導課係長の宮久保正美さんは被災地建物をこう指摘して2日間にわたり約50棟の建物を調査しました。

平成16年11月1日(月)読売新聞より (応急危険度判定士)

③能登半島地震・輪島市で死者、重軽傷多発(平成19年)

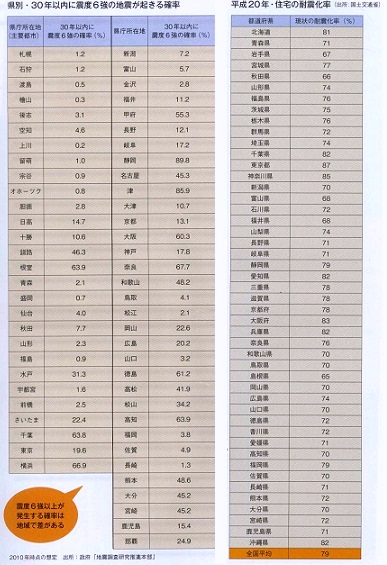

平成19年3月25日、能登半島沖を震源とする強い地震が発生した。石川県輪島市では震度6、加速度945ガルを記録し、県内女性1名の死亡と石川、新潟県でおよそ300人の重軽傷、住居全壊380棟、半壊440棟、損壊3400棟(4月4日時点)である。全国を概観した地震予測地図では「30年以内には確率0」と判定されて地区で今回はいわば「不意打ち」を食らった感だが何処にいてもリスクから逃れられないと改めて認識、備えを徹底すべきだ。今回の倒壊建物は、明らかに壁量不足が目立つ。道路沿いは壁一枚で全面開口が大きな被害を受け、この地区は「外壁下見板張り」が多く材料の変形追従から表からは問題なく見えても実際の被害が大きいのが、中越地震との違いで、応急危険度判定は少し甘い印象だ。また、「木材劣化、メンテナンス不足、通気工法ではない」という問題点も指摘された。(輪島市、穴水町調査)

平成19年4月10日(火)信州大学工学部の五十田助教授談、新建新聞掲載

④新潟県中越沖地震(平成19年)

平成19年7月16日午前10時13分、新潟県中越沖を震源とする強い地震が発生。新潟県柏崎市、長岡市、狩羽村、長野県飯網町で震度6強を観測した。倒壊した家屋の下敷きとなり、24日時点で11人が死亡。重軽傷も1800人を超えた。住宅被害は全壊961、半壊838、一部損壊9411件にのぼる。ライフラインは電気は復旧したものの、ガス3万世帯、水道は2.2万世帯が依然止まったまま。今なお3千人が避難生活を続ける。今回の地震は上記②の平成16年の新潟県中越地震と共通点が多い。まず、震源の深さが浅い点。(中越地震が13キロ、中越沖地震が17キロ)。推定マグニチュードも6.8で同じだった。防災科学技術研究所によると、柏崎市では周期1秒前後の短い地震波が多く観測され、これも同じ現象。この短周期の地震波はキラーパルスと呼ばれ、低層の木造家屋に共振を与え家屋倒壊を促進した。東京大学地震研究所では、今回このキラーパルスに加え2~3秒という長めの周期の地震波も検出された。キラーパルスでの細かい破壊にさらにとどめを刺した感じだ。平成19年7月30日(月)新建新聞掲載

⑤岩手・宮城内陸地震(平成20年)

平成20年6月14日『岩手・宮城内陸地震』が発生しマグニチュード7を超える内陸部の地震は1995年の阪神淡路大震災・2000年鳥取県西部地震に続き、過去50年間で3度目の大地震となった。国の中央防災会議はM7以上の直下型地震が首都圏で起きた場合、最悪の場合85万棟の建物全壊、1万人超の死者が出ると想定している。

今こそ『耐震化』を急げ!

岩手宮城内陸地震は内陸の浅い位置で(深さ8キロ)で起きたマグニチュード7.2の強い地震。岩手県奥州市と宮城県栗原市で震度6強を記録し、岩手県一関市では4022ガルというこれまでに無い大きな加速度(重力加速度の4倍)を観測した。住宅被害は全壊4棟、半壊7棟(6月23日現在)である。同じ震度6強の③の地震では約2300棟、④の地震では約7000棟の全半壊があったことを考えると被害は大幅に少ない。今回の地震は大きな震度と加速度に対し地震動は0.2秒という極短期周期帯にあり、木造住宅固有の周期と共振せず建物被害を免れた。(②の川口町の周期は1~2秒、④柏崎市は周期2~3秒と長く建物被害が大きかった。)瞬間的に大きな力が発生しても建物の受ける総エネルギーは低く、大きな変位を生じさせなかったことは不幸中の幸いであり、建物を壊す揺れとしては『震度5クラス』であったわけだが、震源や地盤の条件が変われば建物被害はもっと大きくなる可能性がある。耐震化が急がれる状況は変わらない。 平成20年6月30日(月)新建新聞掲載

⑤東日本大震災(平成23年)

東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の震源は宮城県沖の北緯38度、東経143度の地点で深さは24キロと比較的浅い地点で発生した。地震の規模を表すマグニチュードは9.0と日本の地震観測史上最大の規模。しかも宮城県沖だけでなく福島県沖、岩手県沖、茨城県沖までが連動して震源域となった。その断層の長さは400~500キロ、幅150~200キロの範囲まで、さらには三陸沖中部、北部から房総沖の海溝寄りの一部にまで及んでいる。東京大学地震研究所の古村孝志教授らの解析では、木造住宅の被害に直結する周期1~2秒前後の応答(建物の振動)が100㎝/S程度以下と小さかったことが解かってる。これは阪神淡路大震災で、地震の揺れによる住宅倒壊が多かった鷹取や葺合といった地点の応答=200~300㎝/Sの半分以下の数値である。しかし、今回の震度5強以上を観測した10の都と県の自治体が59000棟余りで実施した「応急危険度判定」の結果(3月末時点)、6900棟余りが今後の余震で倒壊する恐れがある「危険」と判定しており、これは阪神淡路大震災を超える国内の地震では最大規模のものである。今後の調査と耐震改修は必須といえるであろう。

平成23年6月30日(木)新建ハウジング・プラス1掲載

木耐協が耐震診断結果を発表 新耐震以降の住宅も8割が評点下回る

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協・東京新宿)は平成23年8月30日、木造住宅の耐震診断に関する調査データを発表した。1950年から2000年までに着工された木造2階建て以下の建物を対象に2006年4月1日~2011年6月30日までに実施した耐震診断結果をまとめたもの。それによると1981年の新耐震基準以前に建てられた建物のうち現在の耐震診断評点が1.0未満の物件が97.63%あり、これに加えて1981年以降に建てられた建物についても耐震診断評点1.0未満の物件が83.01%にのぼった。1981年以降の建物は壁量は足りているものの、壁の配置バランスや建物の劣化よって評価が下がっているのが主因という。

平成23年9月7日(木)新建ハウジング掲載

東日本大震災から半年、見えてきた地震動と被害の関係

東日本大震災は地盤条件による地震動の差が顕著に振動被害の差となって表れた震災です。地盤構造や地形によって周期1秒付近の揺れ(①の阪神淡路大震災はこれ、キラーパルスと呼ばれ建物に甚大な被害をもたらした)が非常に大きくなる場所がある。そうした場所はより高い耐震性能が求められます。もう一つ重要なのは繰り返し揺られた建物の「残存耐震性能」。宮城県は1978年の宮城県沖地震、2008年の岩手・宮城内陸地震の被害も受け、そこへ東日本大震災の巨大地震が襲い、建物を「3分以上」に渡り揺すり続けました。その後も余震が続きこの「繰り返し」が建物に与えるダメージを考慮しなければならない領域に入ってきています。特に問題なのはRC造の杭構造など外から見えない部分の「累積損傷」。今回の地震の被害を受けた建物の中には過去の地震ですでに杭基礎が破断されていたものもありました。将来を考えると、耐震要素の健全性をチェックし「残存耐震性能」を適切に評価する手法の確立が急務です。 平成23年9月30日(金)新建ハウジング掲載

震災建物応急危険度判定士・・・大地震で被災した建物を調査し余震などによる倒壊の危険性、壁・窓ガラスの落下や付帯設備の転倒などの危険度合いを判定する建築士です。2次災害を防止することを目的に各県の登録建築士で組織されています。

*わたくしたちは、登録建築設計事務所としてこの「震災建物応急危険度判定士」知事登録おこなっております。「被災」の場合は、県からの指令で「被災家屋の調査」のボランティア活動にあたります。

(応急危険度判定士)

旧耐震基準で建てられた昭和56年以前の建物は優先的に診断を受けましょう。

【耐震診断はうけたものの耐震補強にまで至らない理由】

2008年『防災白書』より:市民は防災意識は高いものの具体的な行動を取る人は少ないと指摘。実際、容易に取り組める『家具の転倒防止』でさえ実施率は24%であり『面倒くさい』『お金がかかる』等の理由が上位を占めた。

【東日本大震災後の耐震化率は79%】

その後2011年の『国土交通省』『地震調査研究推進本部』2つの政府調査では、30年以内に震度6強の地震が起きる確率が示され、住宅の耐震化率は年々向上し東日本大震災後の2011年末現在では、全国平均79%の耐震化率となっている。生命と財産、そして安全と安心は銭金には代えられないことは事実となりつつある。

|